最近の更新

- 2025.08.13

森友文書欠番・「のり弁」・「応接録」の現状

- 2025.08.04

斎藤元彦知事の支持率とメディア環境による世論の分断

- 2025.08.02

戦時疎開命令が解除されていない硫黄島

- 2025.07.31

ふるさと納税 仲介サイト手数料1656億円が示す制度の構造的問題

- 2025.07.31

斎藤元彦県政は既得権益と戦っているのか

- 2025.07.29

熊本・健軍駐屯地に12式長射程ミサイル配備へ 防衛省が反撃能力の本格運用へ一歩

ニュース

-

- 2025/08/13

森友文書欠番・「のり弁」・「応接録」の現状

不足する記録、安倍昭恵氏と籠池夫妻の写真に関する応接録 2025年8月13日、財務省は森友学園問題に関連する第3回目の文書開示を実施した。この開示には、内部職員が残した「手控え」やメール、手書きメモが含まれていた。 開示 […]

-

- 2025/08/04

斎藤元彦知事の支持率とメディア環境による世論の分断

参院選出口調査、SNS層と若年層に高支持も全体では評価が二極化 出口調査で浮かび上がった兵庫県民の評価 2025年7月20日に行われた参議院選挙(兵庫県選挙区)において、読売新聞社とNHK・日テレ系が共同実施した出口調査 […]

-

- 2025/07/31

ふるさと納税 仲介サイト手数料1656億円が示す制度の構造的問題

ふるさと納税の経費構造と自治体財源への影響 2024年度の仲介サイト使用料は寄付額の13% 総務省が初公表 総務省の発表によれば、2024年度にふるさと納税で自治体が仲介サイト側に支払った手数料は1656億円に達し、全体 […]

-

- 2025/07/31

斎藤元彦県政は既得権益と戦っているのか

外郭団体への天下り構造の継続 井戸県政(1996〜2021年)でも、外郭団体への再就職は年平均で40〜50%にのぼっていた。 斎藤県政(2021〜)では、直近2年(2023年7月〜2025年6月)で本庁課長・室長級112 […]

政治と付き合う

- with Politics

- 政治は一部の専門家や議員だけのものではありません。私たち一人ひとりの生活と密接に関わっています。しかし近年、政治の見せ方は大きく変わり、広告と同様に「演出」や「炎上」、「感情の誘導」が多く見られるようになりました。 選挙CMやSNS戦略、バズ狙いの言動など、すべてが票という“成果”を得るためのマーケティングに組み込まれています。私たちはこの時代において、ただ情報を受け取るのではなく、それが“どのように伝えられたか”を意識し、政治と賢く付き合うリテラシーが求められています。

社会

-

- 2025/08/02

戦時疎開命令が解除されていない硫黄島

戦時疎開とは何だったのか 硫黄島での全島疎開の経緯 1944年7月、太平洋戦争の激化により、東京都小笠原村硫黄島の全住民に対して政府から「戦時疎開命令」が発令された。 島民は強制的に本土への疎開を余儀なくされ、7月14日 […]

-

- 2025/07/31

ふるさと納税 仲介サイト手数料1656億円が示す制度の構造的問題

ふるさと納税の経費構造と自治体財源への影響 2024年度の仲介サイト使用料は寄付額の13% 総務省が初公表 総務省の発表によれば、2024年度にふるさと納税で自治体が仲介サイト側に支払った手数料は1656億円に達し、全体 […]

-

- 2025/07/29

熊本・健軍駐屯地に12式長射程ミサイル配備へ 防衛省が反撃能力の本格運用へ一歩

防衛省が健軍駐屯地を最初の配備先と調整、2025年度末の配備見込み 国産の長射程ミサイル、地発型12式が熊本へ配備方針 2024年7月28日、複数の政府関係者による情報として、防衛省が「12式地対艦誘導弾能力向上型」(地 […]

-

- 2025/07/28

玄海原発ドローン侵入疑惑に林官房長官が言及「特定には至らず」

ドローンか?光る飛来物を原発上空で複数目撃 概要:佐賀県玄海原発での「光る物体」目撃と政府発表 2025年7月26日午後7時20分頃、佐賀県東松浦郡玄海町にある九州電力玄海原子力発電所の敷地上空で、「ドローンのような光る […]

広告

-

- 2025/07/10

YouTube収益化ルール変更|AI生成や再利用動画が収益対象外に

収益化が停止される可能性のある動画 1. 同じテンプレートを使い回しただけのAI生成動画 毎回同じ構成・同じ音声で違うテーマだけ差し替えたもの ChatGPTなどで作ったスクリプトを読み上げ、画像だけ差し替えるスタイル […]

-

- 2025/07/01

広告マーケで飛び交う政治デマは本当に想定内?

広告の役割って、そもそも何だっけ?モノやサービスを売るための道具?もちろんそれもあるけど、本質は“人が自分にとって最適な選択肢を見つけられるよう導くこと”だ。 つまり広告とは、見る人の思考や行動に影響を与え […]

-

- 2025/03/19

政治広告とSNS世論操作の実態

民報オンラインは、SNSで出回る政治家の発言動画や画像が切り抜きや過剰編集により、元の文脈を無視して拡散されるケースを報告している。特にAI技術の進展により、音声合成や顔の差し替えによって本来言っていない内容まで生成され […]

-

- 2021/12/23

SNS時代のフェイクニュース拡散

東洋大学社会学部の小笠原盛浩教授は、SNS上でのフェイクニュース拡散の主因が「悪意ではなく善意」であることを指摘している。つまり、情報の受け手がそれを真実だと信じ、誰かの役に立てばという気持ちから拡散してしまうという構造 […]

鬱と広告社会

- Depression & Propaganda

- 社会的な不安や孤独が増す中で、人々の心に寄り添うように見える広告が氾濫しています。政治も同様に、「共感」や「弱者支援」を演出することで支持を集めようとします。しかしその裏では、感情に訴えかけることで論理的な判断を鈍らせ、政策の正当性や実効性の検証が後回しにされる構造があります。鬱や不安の背景にある社会構造や政治の失策を、あたかも「個人の問題」にすり替える手法も見逃せません。広告的な演出が人々の精神にどう作用するのか、ここで改めて考えます。

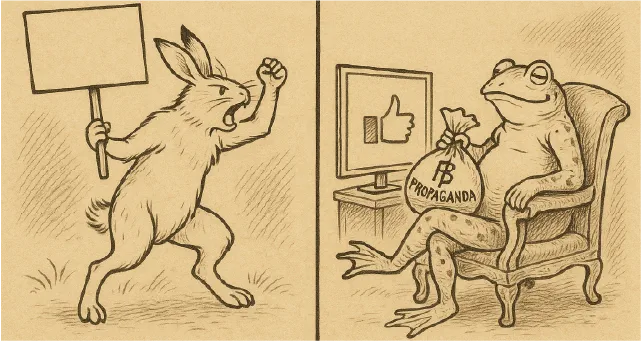

炎上とマーケティング戦略

- Scandal & Strategy

- 「失言」や「炎上」が、意図的に仕掛けられた広告戦略である場合があるという現実をご存じでしょうか?政治家がわざと過激な発言をすることで話題になり、メディアが報じ、SNSで拡散される。この一連の流れは、従来のテレビCM以上のリーチと効果を持つ“プロモーション”になっています。私たちは、炎上そのものを“現象”として消費するのではなく、その裏にある目的と構造を読み解くことで、本質的な政治判断を下すリテラシーを持たなければなりません。

共感の演出と感情の誘導

- Feelings & Framing

- 政治において「共感」は強力な武器です。しかし、それが本当に有権者のための言葉なのか、それとも支持獲得のために仕組まれたものなのか──。 広告と同様、政治も感情を操作する手法を巧みに使います。「かわいそう」「感動した」「怒りを覚える」といった感情に訴えかけることで、政策内容よりもイメージが優先される現象が多発しています。 私たちは、感情に訴える政治や広告に触れたとき、「なぜその感情を呼び起こされたのか?」という視点で一歩引いて考える力が求められます。

現在制作中

- In progress

- あなたの考え方と政党マッチング

- こども選挙と疑似ウェブ選挙